細菌性食中毒を防ぎましょう

ページID:483422662

更新日:2025年3月14日

細菌性食中毒とは?

食品を食べたり飲んだりすることにより、下痢、おう吐などの健康被害を起こすことを食中毒といいます。

このうち細菌が原因となる食中毒が細菌性食中毒で、食べ物の中で増えた食中毒菌や食中毒菌が作った毒素を食べることで胃腸炎症状(下痢、腹痛、おう吐など)や、発熱やけん怠感など風邪のような症状が起こります。

食中毒菌が食べ物の中で増えていても、味も臭いも変わりません。また、食べてから症状がでるまでに時間がかかることがあり、原因食品がわからないことが多いです。

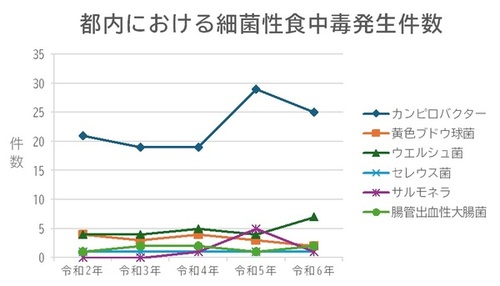

都内では年間約100件の食中毒が発生していますが、細菌性食中毒は食中毒全体の約3から4割を占めています。

主な食中毒菌

カンピロバクター

| 特徴 | 細菌性食中毒のおよそ6割を占める。家畜、家禽、ペット、野生動物、野鳥等の動物の腸管内に生息し、食肉や飲料水を汚染する。微量でも食中毒を起こすが、乾燥や加熱に弱い。 |

|---|---|

| 原因食品 | 鶏肉等の生食、加熱不十分な鶏肉等、鶏肉からの二次汚染による食品(サラダ等)、未殺菌の井戸水 |

潜伏期間 |

1日~7日(平均2~3日) |

| 予防方法 | ・食肉は中心部までよく加熱する ・食肉に触れた手指や調理器具はその都度洗浄・消毒し、よく乾燥させる ・食肉と他の食品の相互汚染を防ぐ |

![]() 危険な「カンピロバクター食中毒」!加熱不十分な生肉(鶏さし、鶏わさ、鶏レバー等)は食べないで!

危険な「カンピロバクター食中毒」!加熱不十分な生肉(鶏さし、鶏わさ、鶏レバー等)は食べないで!

![]() 【東京都】鶏肉の刺身によるカンピロバクター食中毒事例(外部サイト)

【東京都】鶏肉の刺身によるカンピロバクター食中毒事例(外部サイト)

![]() 【東京都】飲用水によるカンピロバクター食中毒事例(外部サイト)

【東京都】飲用水によるカンピロバクター食中毒事例(外部サイト)

黄色ブドウ球菌

| 特徴 | ヒトや動物の皮膚、鼻孔、のどの粘膜などに常住する。特に傷などに化膿菌として存在している。 加熱に弱いが、食品中で増えるとエンテロトキシンという毒素を産生する。この毒素は調理程度の加熱では壊れない。 |

|---|---|

| 原因食品 | 手指からの汚染で、様々な食品が原因となる。特におにぎり等の穀物加工品、弁当、調理パン、菓子類 |

| 潜伏期間 および症状 |

30分~6時間(平均3時間) 吐き気、おう吐、腹痛 |

| 予防方法 | ・手指に傷、化膿、手荒れがある場合は素手では調理しない ・手洗いの徹底 ・食品の低温保存 |

![]() 【東京都】にぎりめしによる黄色ブドウ球菌食中毒事例(外部サイト)

【東京都】にぎりめしによる黄色ブドウ球菌食中毒事例(外部サイト)

ウエルシュ菌

| 特徴 | 土壌、地下水などの自然界に広く分布し、ヒトや動物の腸管内にも生息している。熱に強い芽胞を形成し、通常の加熱調理でも生存する。酸素のある条件では増殖できない。 |

|---|---|

| 原因食品 | 大量調理されたスープ、カレー、煮物、弁当などの加熱食品 |

| 潜伏期間 および症状 |

6時間~18時間(平均10時間) 下痢、腹部膨満感、腹痛など |

| 予防方法 | ・食肉、魚介類、野菜などの大量調理では十分に加熱する |

![]() 【東京都】前日調理のカレーによるウエルシュ菌食中毒事例(外部サイト)

【東京都】前日調理のカレーによるウエルシュ菌食中毒事例(外部サイト)

セレウス菌

| 特徴 | 土壌・水・埃など自然界に広く分布し、農作物等を汚染している。 食品中で増殖すると毒素を作る。毒素の違いにより、おう吐型と下痢型の2つのタイプに分類される。熱に強い芽胞を形成し、通常の加熱調理でも生存する。 |

|---|---|

| 原因食品 | おう吐型:米や小麦を原料とする食品(チャーハン、ピラフ、オムライス、スパゲティ等) 下痢型:食肉などを原料とする食品(スープ類) |

| 潜伏期間 および症状 |

おう吐型:30分~6時間 |

| 予防方法 | ・一度に大量の米飯や麺類を調理し、作り置きしない ・穀類等が原料の食品は調理後保温庫で保温するか、小分けして速やかに低温保存する ・加熱調理したものは早く提供する |

サルモネラ属菌

| 特徴 | 動物の腸管内や自然界に広く生息する。原因食品の多くを占めていた鶏卵の衛生管理の徹底により発生件数は減少したが、鶏肉や調理従事者の検便検査で検出されることがある。加熱に弱いが低温と乾燥に強い。 |

|---|---|

| 原因食品 | 卵やその関連食品、食肉加工品(特に鶏肉)、牛のたたき、ウナギ、スッポン等 |

| 潜伏期間 および症状 |

悪心、激しい腹痛、下痢、おう吐、発熱 |

| 予防方法 | ・食肉等は低温管理する ・卵の割置きはしない ・食材は中心部までよく加熱する ・卵や食肉に触れた手指や調理器具はその都度洗浄・消毒する ・ネズミ、ゴキブリ、ハエなどの駆除を行う |

![]() 【東京都】ポテトサラダによるサルモネラ食中毒事例(外部サイト)

【東京都】ポテトサラダによるサルモネラ食中毒事例(外部サイト)

腸管出血性大腸菌

| 特徴 | ベロ毒素を産生する大腸菌の一種で、O157、O111、O26など数種の血清型が存在する。牛などの動物の腸管内に生息し、乾燥に強く堆肥中でも数か月生存できる。微量でも食中毒を起こすが、加熱に弱い。 |

|---|---|

| 原因食品 | ハンバーグ、牛レバー、食肉等からの二次汚染による食品(サラダ等) |

| 潜伏期間 および症状 |

1~14日(平均3~5日) 激しい下痢、腹痛、血便、発熱、おう吐 HUS(溶血性尿毒症)を引き起こし死亡することもある。 |

| 予防方法 | ・生野菜はよく洗い、食肉は中心部までよく加熱する ・食肉に触れた手指や調理器具はその都度洗浄・消毒する ・食肉と他の食品の相互汚染を防ぐ ・家族が発症していたら要注意 |

![]() 【東京都】焼肉店で発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事例(外部サイト)

【東京都】焼肉店で発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事例(外部サイト)

食中毒予防の3原則

細菌をつけない

食中毒予防の基本は手を洗うことです。食中毒菌は、私たちの周りのあらゆるところに存在しています。

調理の前や、肉や魚などの生ものを触った後、トイレの後には必ず石けんを使って手を洗いましょう。

消毒効果のあるものを使えばより効果があります。簡単なことですが効果的な方法です。

細菌を増やさない

特に梅雨時や夏は細菌の増えるスピードが速くなります。

生鮮食品を買ったら室温に放置せず、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保管しましょう。

冷蔵庫は詰めすぎると冷気の流れが悪くなり、冷えにくくなるので注意が必要です。庫内の容量は7割程度にしましょう。

また、できた料理は早めに食べるよう心がけて下さい。

ただし、O157やカンピロバクターのように少量の菌で発症するものもあり、増えないからといって安心はできません。

細菌をやっつける

食中毒を起こす細菌のほとんどは熱に弱いため、加熱できる食品は中心まで十分に熱を通しましょう。

食器やまな板などの調理器具は汚れを落とした後、熱湯や漂白剤で消毒すると安心です。

食品のテイクアウトについて

テイクアウトや配達で提供される食品は店内で提供される食品と比較して喫食までの時間が長くなること、特に夏季は気温や湿度が高くなることから食中毒のリスクが増えます。正しい衛生管理のもと、安心安全な食品を提供しましょう。

![]() 【東京都】テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ(外部サイト)

【東京都】テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ(外部サイト)

![]() 【厚生労働省】テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防(外部サイト)

【厚生労働省】テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防(外部サイト)

![]() 【消費者庁】テイクアウト等を利用するときのポイント~食中毒を防ぐために~(外部サイト)

【消費者庁】テイクアウト等を利用するときのポイント~食中毒を防ぐために~(外部サイト)

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。