ノロウイルス食中毒に注意して下さい

ページID:110553705

更新日:2025年3月13日

ノロウイルス食中毒の予防について

ノロウイルスによる食中毒は年間を通して発生しています。特に冬季に流行し、患者が10人以上発生するなど大規模な食中毒になりやすいウイルスです。

ノロウイルスとは

特徴

1.感染力が非常に強い

2.少量のウイルスで感染・発症する

3.消毒用アルコールが効きづらい

4.食品中で増えずに、人の腸の中でのみ増える

5.乾燥に強い

主な症状

食後、24~48時間で、吐き気やおう吐、下痢、腹痛、発熱(38℃以下)などの症状を呈します。

通常3日以内で回復しますが、1週間程度、長い場合は1か月程度、体内からウイルスの排泄が続くことがあります。

人によっては風邪のような症状で終わることや、感染しても症状が出ないこと(不顕性感染といいます)もあります。

ノロウイルスの感染経路

ノロウイルスには2つの感染経路があります。

1.食品を介して感染する場合(食中毒)

ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝類を生又は十分に加熱しない状態で食べた場合、感染することがあります。

また、トイレ後の手洗いが不十分なノロウイルス感染者が、調理を行い、食品をノロウイルスで汚染し、その食品を食べることにより、感染することがあります。

2.人から人へ感染する場合(感染症)

ノロウイルス感染者の便や吐物に接触したり、飛沫を吸入したりすることで感染することがあります。

ノロウイルス食中毒について

ノロウイルス食中毒発生状況

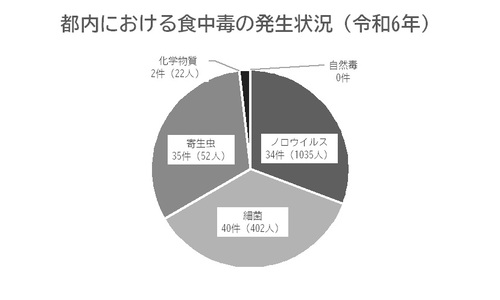

令和6年は東京都で食中毒が111件発生しています。このうち、34件がノロウイルスによるものでした。

ノロウイルス食中毒事例

![]() 【東京都】体調不良の調理従事者を介したノロウイルス食中毒(外部サイト)

【東京都】体調不良の調理従事者を介したノロウイルス食中毒(外部サイト)

ノロウイルス食中毒予防方法

予防方法

手洗い

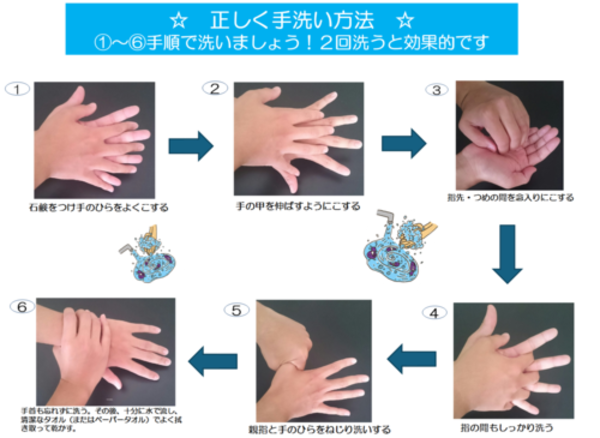

外から帰った時、料理・食事の前、トイレの後、生ものを触った後は、よく手を洗いましょう。汚れは、手首、指先、爪の間、手のしわに残りやすいです。手を洗う時は、爪が短いか確認を行い、指輪や絆創膏を外し、泡立てた石けんで洗浄すると効果的です。

加熱調理

加熱が必要な食品は、中心部までしっかりと加熱しましょう。

食品の中心が85~90℃の状態で、90秒以上加熱すると効果的です。

加熱した食品にも注意!

加熱後の食品も、手や調理器具によりノロウイルスに汚染されて、食中毒の原因となることがあります。料理の盛り付けをする時は、手をよく洗い、清潔な調理器具を用いて行いましょう。

調理器具の消毒は、0.02%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液で行うと効果的です。

食品事業者の方は、次の事項も実行しましょう

調理従事者の体調チェック

業務開始前に従事者の体調(腹痛、下痢、発熱、吐き気、おう吐等)をチェックし、体調不良者は、調理に従事させないようにしましょう。

トイレの使用

業務中にトイレを使用する場合は、衣服を着替え、専用の履物に履き替えましょう。

トイレを使用した後は、トイレ専用の手洗い器で正しく2回手洗いをしましょう。

トイレの清掃

トイレの清掃には塩素系の消毒薬を使用し、ドアノブや水道蛇口など利用者がよくふれる部分を中心に清掃して下さい。

家族がノロウイルスに感染したら

タオルの共用はしない

手洗い等に使うタオルは共用せず、個人ごとで使用するか、ペーパータオルを用いてください。

便・吐物は正しい処理を

患者の便やおう吐物の処理をする場合には、使い捨ての手袋やマスクを使用し、処理後は手指をよく洗いましょう。

汚物が衣類についてしまった時は、衣類をビニール袋に入れ、周囲を汚染しないようにします。汚物を十分に落としてから、85℃で1分間以上、熱湯消毒するか、0.02%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30~60分間浸してください。消毒後は、他のものと分けて最後に洗濯してください。

消毒液の作り方について

ノロウイルスの消毒には塩素系漂白剤である次亜塩素酸ナトリウムが有効です。次亜塩素酸ナトリウムを希釈して使用します。市販の次亜塩素酸ナトリウムは1~12%など製品により濃度が異なります。使用する目的により次亜塩素酸(原液)の量が変わりますので、確認を行ってから使用してください。詳細は下記をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 生活衛生課(中野区保健所)が担当しています。