旧中野刑務所正門の移築・修復工事中に発見された遺構の紹介

ページID:115597096

更新日:2024年10月11日

旧中野刑務所正門(文化財名:旧豊多摩監獄表門、新井三丁目37番所在、以下「正門」といいます)は、旧法務省矯正管区敷地内で西に約110mの位置に曳家により移築するため、令和6年4月中旬より移築・修復工事を行っています。

このページでは、移築・修復工事中(令和6年5月から6月)に発見された遺構について紹介します。

正門の内部で見つかった遺構

正門は、曳家に耐えられるよう、基礎の補強工事を行う必要があります。この工事は、正門内部のコンクリートの床面を解体して取り外し、正門内外の地面を基礎が完全に現れるよう掘削したうえで実施します。今回、このコンクリートの床面を取り外した段階で、正門の内部に遺構が残っていないか確認・記録するための調査を行いました。

正門の内部は、中央の通路と左右の部屋の3か所に大きく分けることができます。この3か所全てで、土坑(地面を掘り込んでできた穴)や柱穴が複数見つかりました。その位置や大きさから、柱穴のいくつかは、それぞれ対応していることがわかっています。また、掘った土や土坑・柱穴の中から煉瓦のかけらが見つかっているため、少なくとも近代以降に掘られたものであると考えられます。

正門内部(通路)遺構完掘状況

正門内部(通路)遺構完掘状況

曳家経路上で見つかった遺構

曳家は、曳家経路の地面を掘削し、そこに正門や曳家レールの荷重を支えるコンクリートの床を造り、レールを設置して行います。

この曳家経路の掘削中、いくつかの遺構が見つかりました。

十字舎房の南東角部分

1つ目は、煉瓦が積まれた建物の基礎の一部です。

煉瓦は、荷重を分散して支えるため、下部に行くにつれ広がるよう階段状に積む「根積み」がされており、その下には砕石を混ぜたラップルコンクリート(基礎と地盤の間に、支えのために打設するコンクリート)があります。

この基礎の造り方や見つかった位置から、この遺構は、大正時代に造られた豊多摩監獄の十字舎房(受刑者を収容する建物)の一部であると考えられます。

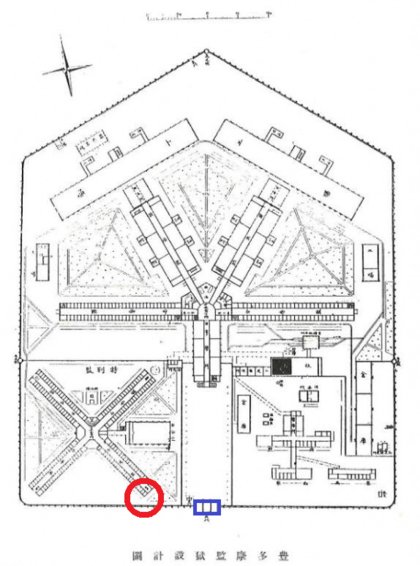

下の図が、豊多摩監獄の設計図です。図中の青い長方形が正門、その左隣のX字状の建物が十字舎房で、赤丸で囲った箇所が今回見つかった部分です。

十字舎房検出状況

十字舎房検出状況

豊多摩監獄設計図 『豊多摩監獄紀念写真帖』掲載の図面を一部改変

豊多摩監獄設計図 『豊多摩監獄紀念写真帖』掲載の図面を一部改変

コンクリート塀の一部

2つ目は、コンクリート製の塀の一部です。

凸字型に成形されており、鉄筋が多数露出しています。壁面には板材の跡が残っているため、板で枠組みを造り、コンクリートを流し込んで成形したことがわかります。コンクリート部分の下には、砕いた煉瓦を敷き詰めて地面を固めています。

これまでの調査の成果から、豊多摩監獄が関東大震災で罹災した後、豊多摩刑務所としての復旧工事が行われた際に設けられた、刑務所の周りを囲うコンクリート製の塀の一部であると考えられます。

コンクリート塀検出状況

コンクリート塀検出状況

コンクリート塀基礎断面

コンクリート塀基礎断面

待避壕

3つ目は、待避壕(防空壕)です。

地面を掘り込んで造られており、東西方向に階段が設けられています。壁沿いには大小の柱穴があるため、木製の板と柱を用いて土留めをしていたと考えられます。

待避壕の底面には、高温で熱せられ黒くなった土が敷き詰められていました。2枚目の写真は、待避壕に埋まっていた土を観察するために、半分だけ掘り上げた時の様子です。黄褐色の土の下に薄く見られる黒い土の層がそれです。この待避壕の中には土を燃やした痕跡は見られないため、別の場所で燃やした土を何らかの意図で底面に敷き詰めたと考えられます。

待避壕完掘状況

待避壕完掘状況

待避壕土層断面

待避壕土層断面

お問い合わせ

このページは区民部 文化振興・多文化共生推進課が担当しています。