中野区の自殺対策について~つながるまち なかの絆プラン~

ページID:686536453

更新日:2025年6月26日

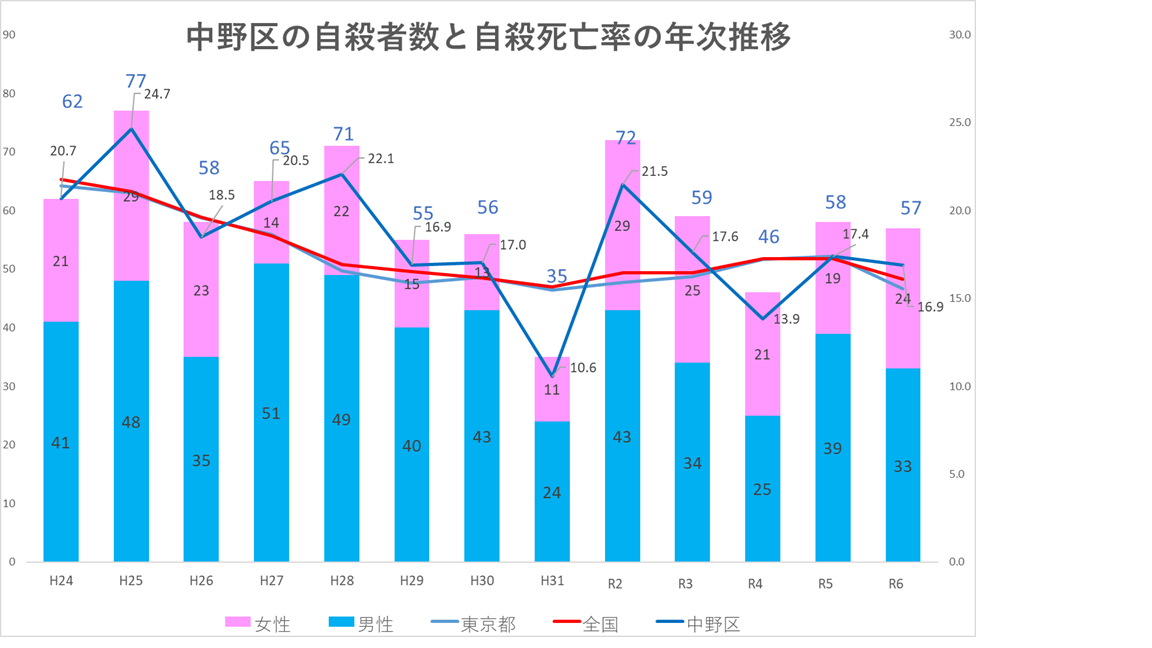

自殺者数と自殺死亡率の年次推移

中野区の自殺者数は、年間平均で約60名と推移しており、男性が女性より多い傾向にありますが、近年は女性の自殺者数が増加しています。自殺死亡率(人口10万人あたり)は、国や東京都と比較して母数となる人口が少ないため、毎年大きな変動が見られます。令和4年以降は微増傾向にあり、令和6年には自殺者数57名、自殺死亡率は16.9となっています。

棒グラフは自殺者数で、グラフ横の太字の数字は、男性と女性を合わせた総数です。折れ線グラフは自殺死亡率(人口10万人対)で中野区の数値を表記しています。

資料:厚生労働省ホームページ「地域における自殺の基礎資料【自殺日・住居地】をもとに作成」

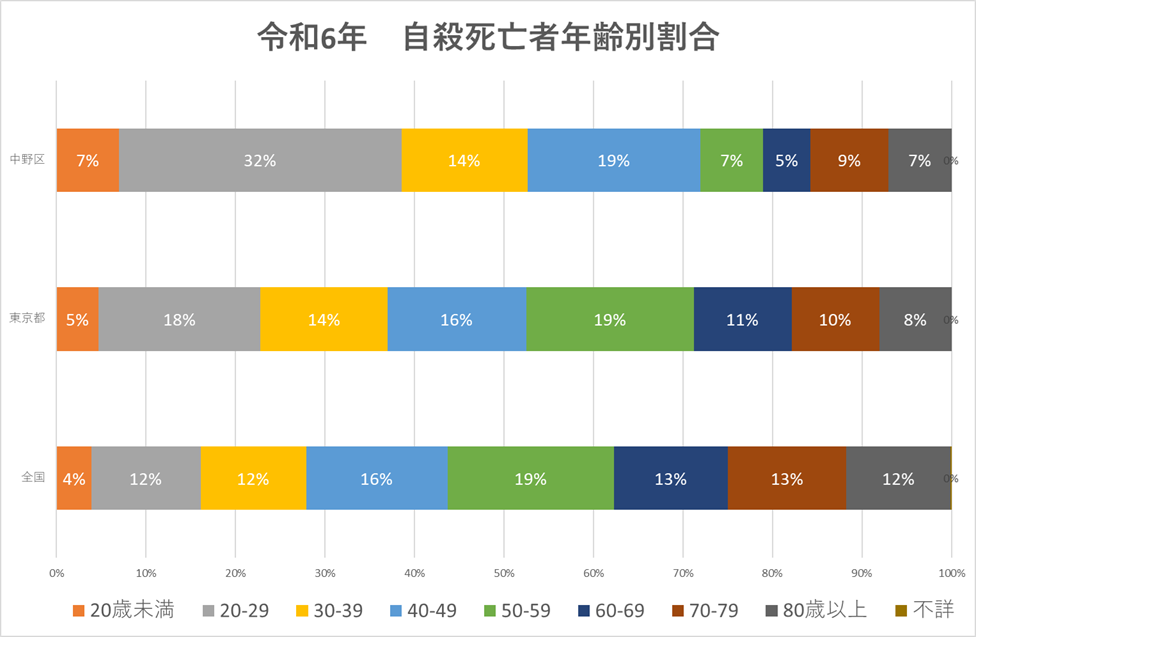

自殺死亡者の年代別割合

令和6年の全国・東京都・中野区における自殺死亡者の年代別割合では、20代が最も高く、次いで40代、30代の順となっています。

全国および東京都と比較して、中野区では若年層(40歳未満)の自殺死亡者の割合が高く、全体の約半数を占めています。

資料:厚生労働省ホームページ「地域における自殺の基礎資料【自殺日・住居地】をもとに作成」

中野区自殺対策計画

中野区では、令和元年10月に「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」を策定し、事業を推進してきました。令和2年度以降に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症とその後の影響や、新たな課題に対応した新たな計画を令和6年4月「第2期中野区自殺対策計画~つながるまち なかの絆プラン~」に策定いたしました。本計画に基づいて、自殺対策にかかわる事業を推進しています。

「中野区自殺対策計画~つながるまち なかの絆プラン~」を策定しました

ご相談先

こころとからだの相談、法律問題、男女関係、仕事や生活の相談、不登校・いじめ等子どもや若者の相談、子どもの養育や虐待等子育ての相談等、様々な問題や相談に対応する窓口を、まとめてご紹介しています。ご本人だけでなく、家族、友人、同僚の方からの相談も受け付けています。

自死遺族の方のご相談先

「自分は何もできなかった」「自分も死んでしまいたい」「自死(自殺)のことを誰にも言えない、知られたくない」「亡くなったことが現実だと思えない」・・・つらい思い、おひとりで抱えていませんか。話すことが決まっていなくても、今の思いを伺う場や分かち合う場があります。

保健予防課各種事業

ゲートキーパー研修

区民、地域関係者、介護事業者、職員を対象に、自殺予防のために求められる理解と援助について、知識の普及を行っています。「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のことです。悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守りを行います。

また、気軽にゲートキーパー研修が受講できるよう、YouTube中野区公式チャンネルにて動画を配信しています。

こころのサポーター養成講座

厚生労働省「患者調査」によると、精神疾患を有する総患者数は約419万人にのぼるとされています。

本講座では、メンタルヘルスに関する正しい知識と理解を深め、家族や同僚など身近な人の心の不調を早期に発見し、適切にサポートするための方法を学びます。

普及啓発

9月と3月の自殺対策強化月間を中心に、普及啓発を実施しています。

区役所ナカノバや公共交通機関、図書館での特別企画展示等を行っています。

中野区自殺対策審議会

中野区自殺対策審議会条例に基づき、区長の附属機関として設置されています。自殺対策計画の策定及び変更、自殺対策に係る施策の推進に関する事項について、区長の諮問に応じ、審議及び答申を行っています。

中野区自殺対策審議会

関連情報

お問い合わせ

このページは健康福祉部 保健予防課(中野区保健所)が担当しています。