ひきこもりサポーター養成講座を開催します

ページID:747252380

更新日:2025年7月8日

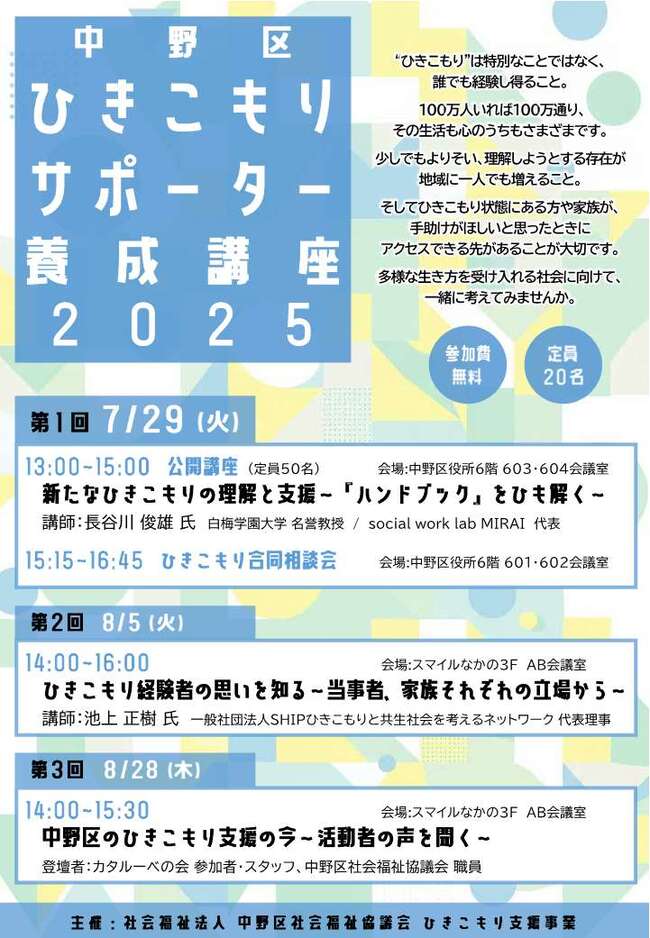

ひきこもり状態にある人やその家族を支援するために、地域で活動するひきこもりサポーターを目指す「ひきこもりサポーター養成講座」を開催します。

公開講座と同日に、ひきこもり支援を行う団体や機関が集まる「ひきこもり合同相談会」も実施します。

ひきこもりについて関心のある方はどなたでも参加できます。

ひきこもりは誰にでも起こりうること。この機会にひきこもりについて理解を深めてみませんか。

ひきこもりサポーター養成講座

![]() ひきこもりサポーター養成講座のチラシ(PDF形式:756KB)

ひきこもりサポーター養成講座のチラシ(PDF形式:756KB)

| 日時・会場 | 内容・会場 | 講師・登壇者 | 定員 | |

|---|---|---|---|---|

| 第1回 | 令和7年7月29日火曜日 | 【公開講座】 | 長谷川 俊雄 氏 | 50名 |

| 第2回 | 令和7年8月5日火曜日 | ひきこもり経験者の思いを知る | 池上 正樹 氏 | 20名 |

| 第3回 | 令和7年8月28日木曜日 | 中野区のひきこもり支援の今 | カタルーベの会 参加者・スタッフ | 20名 |

※全3回の講座を修了された方は、ひきこもりサポーターとして登録することができます。

ひきこもりに悩む本人や家族によりそい、居場所づくりをはじめ、地域におけるひきこもり支援を一緒に考え、活動にご協力いただきます。

対象

▼公開講座

ひきこもりについて関心のある方はどなたでも

▼ひきこもりサポーター養成講座(全3回)

ひきこもり支援に関心があり、中野区内で地域の支え手として活動できる方

参加費

無料

お申込み方法

下記のいずれかの方法でお申し込みください。

▼webフォーム

こちらの二次元コードを読み取ってください。

▼お電話

090-5412-0666

▼メール

tunagaru@nakanoshakyo.com

ひきこもり合同相談会

日時

令和7年7月29日(火曜日)

午後3時15分から午後4時45分まで

会場

中野区役所6階601・602会議室

対象

ひきこもりや不登校の当事者、経験者、家族、支援者

参加費

無料

お申込み

事前のお申し込みは不要です。途中入退場自由です。

出展団体一覧

- 東京都ひきこもりサポートネット

- しんじゅく若者サポートステーション

- 中野くらしサポート

- NPO法人楽の会リーラ

- 一般社団法人OSDよりそいネットワーク

- 地域生活支援センター「せせらぎ」

- 子ども・若者支援センター(若者相談)

- 中野区若者フリー・スペースまごころドーナッツ

- 北部すこやか福祉センター

- ひきこもり地域家族会「中野わの会」

- ひきこもり当事者・家族の居場所「カタルーベの会」

- 起立性調節障害「Kiku-Ne」

- COMOLY(コモリー)

- 中野区社会福祉協議会

主催・お問い合わせ先

社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 ひきこもり支援事業

電話:090(5412)0666

メール:tunagaru@nakanoshakyo.com

(受付時間:午前9時~午後5時 土曜・日曜・祝日・第3月曜はお休み)

関連情報

ひきこもり状態の方とそのご家族への支援

お問い合わせ

このページは地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課が担当しています。